我為何不捍衛「生理性別 vs. 社會性別」的分界

女性主義翻譯著作

希維亞

3/11/2025

【翻譯著作】我為何不捍衛「生理性別 vs. 社會性別」的分界

本篇文章原刊於 Family Inequality

原文作者:菲利普·科恩(Philip N. Cohen)

原文出版日期:2013/09/14

譯者:希維亞

校訂者:有靈

作圖者:有靈

譯者筆記:

前陣子,劉文老師在《報導者》發表的文章,以及她在 Threads 上的一些科普短片,引發了關於酷兒理論如何解構「生理性別」的廣泛討論。許多人關注酷兒理論對生理性別/社會性別二分的挑戰,特別是對跨性別議題的另一種分析方式,並討論這種解構論述是否削弱了「生理女性」作為群體的政治性與權利訴求。

在這樣的背景下,我選擇翻譯這篇十幾年前的社會學文章,希望能從基進女性主義、符號互動論(symbolic interactionism)、科技與社會研究(STS, Science and Technology Studies)等理論出發,對這個議題進行更全面的分析。這些理論各自提供不同的視角:基進女性主義關注父權如何透過界定性別來壓迫女人,符號互動論則強調性別如何在社會互動中建構,而 STS 則探討科學技術如何影響我們對自然與社會現象的理解。透過這些理論的對話,我希望能讓讀者更深入理解酷兒理論的影響,以及不同女性主義理論對此的回應與批判。

*本文包含我優秀的研究助理露西亞·里克(Lucia Lykke)的研究成果。

最近我被另外一位社會學家指正:「菲爾,『女性』(female)和『男性』(male)指的是一個人的生理性別(sex),而不是社會性別(gender)。」

女性主義者——包括女性主義社會學家——透過區分生理性別與社會性別取得了重要進展,其中生理性別是生物學上的分類,而社會性別則是社會分類。由此,我們或許能意識到,性別化的行為(gendered behavior)並不是生理性別的展現——與「性角色」(sex roles)[1] 一詞有關——更是建立在生物學基礎之上的一套社會建構實踐。

露西亞告知我,我們可以將這個概念追溯到西蒙·波娃(Simone de Beauvoir)的《第二性》(The Second Sex)。她在 1949 年寫道:

「看來,每個女性人類(female human being)未必都是女人(woman);要被視為女人就必須參與被稱為陰柔特質(femininity)的那種既神秘又充滿威脅的現實之中。」

她還補充道:「女人並非生而為女人,而是成為女人。」(One is not born, but rather becomes, a woman.)這點被朱迪思·巴特勒(Judith Butler)視為社會性別/生理性別區分的根源,並稱之為「西蒙·波娃理論上的卓越貢獻」:

「社會性別與生理性別之間的區分——對於女性主義長期以來反駁『解剖學決定命運』這種論點——至關重要……推至極端,社會性別與生理性別的區分代表著,『身為』女性(‘being’ female)與『身為』一名女人(‘being’ a woman)是兩種截然不同的存在形式(sort of being)。」

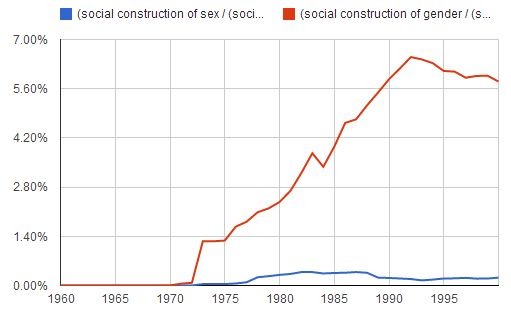

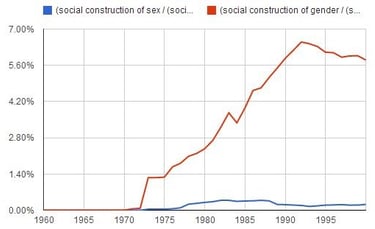

在韋斯特和齊默爾曼(West and Zimmerman)著名的論文〈做性別〉(Doing Gender)中, 他們記錄了他們在 1960 年代後期開始在社會學課堂上使用該區分。我猜,這個概念大約在 1970 年代開始在社會學界流行,這可以從下方 ngram 分析圖表看出「社會性別的社會建構」(social construction of gender)與「生理性別的社會建構」(social construction of sex)在美式英語所有使用「社會建構」一詞情境中所占比的變化:

至於這種區分在大眾中的普及程度如何,我不太確定,但似乎社會學家推動了它的普及,有可能是因為人們在基礎社會學課程中學到這些。截至目前為止,維基百科在「社會性別/生理性別導論」條目下寫道:

「社會學家會區分社會性別與生理性別。社會性別是對人類性意識(human sexuality)的感知或展現面向,而生理性別則是生物學或遺傳學上的特徵。為什麼社會學家要區分社會性別與生理性別?區分這兩者使社會科學家能夠研究影響性意識(sexuality)的因素,而不會將社會和心理層面與生物和遺傳層面混為一談。如同下文所述,社會性別是一種社會建構。如果社會科學家持續談論生理性別的社會建構,而生物學家將其理解為遺傳特徵,這可能會造成混淆。」

許多人致力於捍衛社會性別與生理性別之間的區分,但我並非其中一員。這種區分隱含著自然與文化的二分。而讓我開始不再區分這兩者的,源自凱瑟琳·麥金儂(Catharine MacKinnon)的觀點。在她的《邁向女性主義國家理論》(Toward a Feminist Theory of the State)一書中,她在導論(第 xiii 頁)中寫道:

「許多人強調社會性別與生理性別之間的區分。生理性別被認為較具有生物學基礎,而社會性別則更具有社會性;兩者與性意識(sexuality)有著不同關聯。我認為,性意識對於社會性別而言是根本的,且根本上是具有社會性的。生物學在性不平等的體系(the system of sex inequality)[2] 中變成了生物學的社會意義,正如種族(race)在種族不平等的體系中轉變為族群(ethnicity)一樣。這兩者皆具有社會性和政治性,且在任何層面無法獨立於生物差異的體系。依據這樣的視角,社會性別/生理性別的二分看起來就像雪莉·奧特納(Sherry Ortner)在〈女性之於男性是否就如同自然之於文化?〉(Is Female to Male as Nature Is to Culture?)中所批判的自然/文化二分。因此,我會交替使用生理性別與社會性別。」

從另一種觀點來看,瓊·藤村(Joan Fujimura)主張在這種生物學的框架中加入更多社會因素:

「我的研究是一種對『社會想像』(social imaginaries)的拓展——即我們如何定義和理解物質與自然。對生理性別的批判社會物質觀點(a critical sociomaterial view of sex)[3] 應當將對物質生產(the production of the material)的社會文化和歷史探究(例如對生理性別與遺傳學的多樣性和複雜性的探討)與女性主義者、酷兒理論家、間性人(intersexuals)等群體所提出的關於生理性別和身體的多元社會想像整合起來。透過這種方法,我們研究並比較社會倡議團體、社會理論家、生物學家、身體及基因的互動,以理解人類的生理性別如何透過集體、矛盾、爭議的過程而被建構出來。」

「……對於生理性別的社會物質生產(sociomaterial production of sex)之種種展現,即為『莫比烏斯環式』(Möbius strip)生產模式,有助於讓我們保持對於『自然分類同時也是社會分類』的意識。此外,即便我們當前的分析語言仍維持著自然與社會之間的分界,批判社會物質取徑(a critical sociomaterial approach)之核心目標,正是朝向一種無此分界的語言發展,使我們始終能夠意識到,自然與社會之間並非彼此分離的。」

「例如,我們需要將『男性』與『女性』視為社會分類,而非固定的、根本的差異。這些概念是一組為了特定目的而被動員的社會分類。因此,什麼算是男性或女性,必須根據其使用脈絡來評估。而『男性』和『女性』這種分類,與『男人』和『女人』相同,或許能幫助我們組織某些特定的社會研究或行動,但它們同樣可能阻礙某些行動。」

在韋斯特和齊默爾曼的文章中,他們指出「大約自 1975 年以降……我們學到了,生物與文化過程之間的關係比我們過去認為的更為複雜,且具有相互影響的特性。」為了使生理性別與社會性別之間的關係更為平順,他們提出了「性分類」(sex category)[4] 的概念,這是一種生理性別的「代理」(proxy),但其實是透過身份展現來創造的,而這進一步導向了社會性別。我認為,「性分類」的概念也強調了生理性別本身的社會建構。如同他們引用高夫曼(Goffman)1977 年的論文中對廁所「裝置」(equipment)的討論 [5] ,這實際上涉及到生理性別的社會建構過程,而不只是社會性別。

美國人口普查局(The U.S. Census Bureau)表示:「在人口普查與相關調查中,sex指涉的是個人的生理性別。」如其表格詢問:「X人的生理性別是什麼?男性/女性。」

但這項說明並未出現在表格上,也沒有人會審查填表者的答案——就像種族分類一樣,這完全基於自我認同。因此,任何人都可以基於任何理由選擇「男性」或「女性」。不過,他們無法填寫其他選項(表格上沒有自填的空格),也不能留白(如果留白,系統會自動填補)。

換言之,這份表格的措辭試圖索取某種「生物學」上的資訊,但人們是社會性的動物,他們會勾選自己想要的選項。我認為,這其實是在詢問「性分類」,而這正是一種社會產物,亦即社會性別。

這一切對我來說代表著,如果表格上寫的是「社會性別:男性/女性」,那也無所謂。(這並不是我對表格設計的建議,這超出了我的專業範圍,也不是我對任何人應該如何填寫表格的論點。)我只是不確定,捍衛「生理性別/社會性別」的理論區分,是否真的有比將生理性別排除於社會領域之外的代價來得更有價值。

譯註1:「性角色」(sex role)一詞源自於社會理論中的「結構功能論」(structural functionalism),最早由學者如米德(Mead)和帕森斯(Parsons)提出,指的是基於生理性別所規範的行為和職責。這些角色並非單純源自生物學,而是透過社會化過程不斷建構和再生產的。

譯註2:麥金儂是基進女性主義法學家,她的理論亦被稱為「宰制論」(dominance theory),認為女男之間不平等的原因不是「差異」——女人有別於男人,而是「宰制」——男人支配女人。

譯註3:「批判社會物質取徑」經常應用在科技與社會研究(STS)中,強調社會結構和物質條件如何相互作用並共同塑造人們的經驗和行為。

譯註4:「性分類」(sex category)源自於社會理論中的「符號互動論」,指的是人們如何在日常生活中根據生理性別進行分類和標籤,從而賦予個體社會身份。

譯註5:此處的「裝置」(equipment)指的是高夫曼在討論公共廁所時所使用的概念,涵蓋了不只是物理設備(如馬桶、小便斗),還包括性別區隔的社會機制,以及這些機制如何形塑人們對於生理性別與社會性別的理解。