早期基進女性主義中的無性戀

無性戀女性主義翻譯著作

希維亞

3/8/2025

【翻譯著作】早期基進女性主義中的無性戀

本篇文章原刊於 The Asexual Agenda

原文作者:Siggy

原文出版日期:2018/08/29 和 2018/09/05

譯者:希維亞

校訂者:有靈

作圖者:有靈

主編筆記:

在今天的國際婦女節,酷兒翻越的譯者希維亞翻譯了一篇英語無性戀社群的熱門文章。當時2018年,英語無性戀社群正在進行一些關於該族群的歷史討論:60年代末和70年代初的基進女性主義論述有發展出「無性戀」一詞,但跟30多年後的現代無性戀性傾向身分認同不太一樣。那麼,我們該如何反思這段奇妙的歷史時刻?它是現代無性戀身分認同的前身或前兆嗎?還是我們應該找出不同的詮釋?

除了無性戀的歷史研究討論之外,我們也想透過這篇文章回顧近幾年被排跨基女 (trans-exclusionary radical feminist) 收編的基進女性主義的派系。儘管基進女性主義也被不少其他派系的女性主義者批判不已 (尤其是從階級和種族的角度),酷兒翻越認為基進女性主義還是有它的重要性和政治貢獻。正如美國跨性別倡議者和歷史學家 Cristan Williams 在〈基進包容:敘述基進女性主義中的跨性別包容歷史〉(Radical Inclusion: Recounting the Trans Inclusive History of Radical Feminism)指出,「在我看來,當我們將『基進女性主義』描述為跨性別者注定的慘戰對象時,我們就失去了基進女性主義的本質之一。」這篇譯文雖然沒有討論到跨性別議題,我認為它還是蠻適合當作一種重新理解這段歷史的途徑。

在今天的國際婦女節,我們來回顧女性主義歷史與其他群體歷史的環環相扣!

————————

PART 1 OF 2

————————

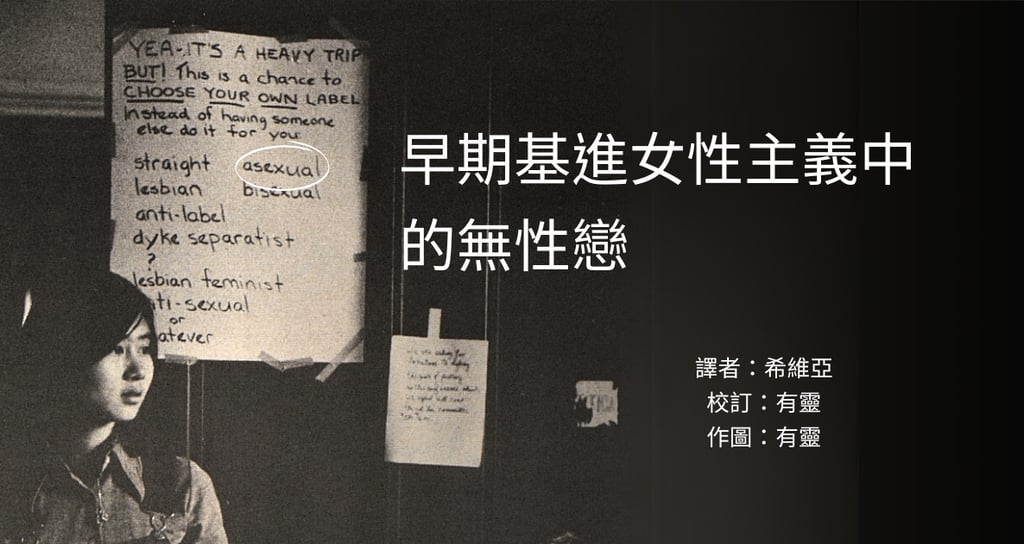

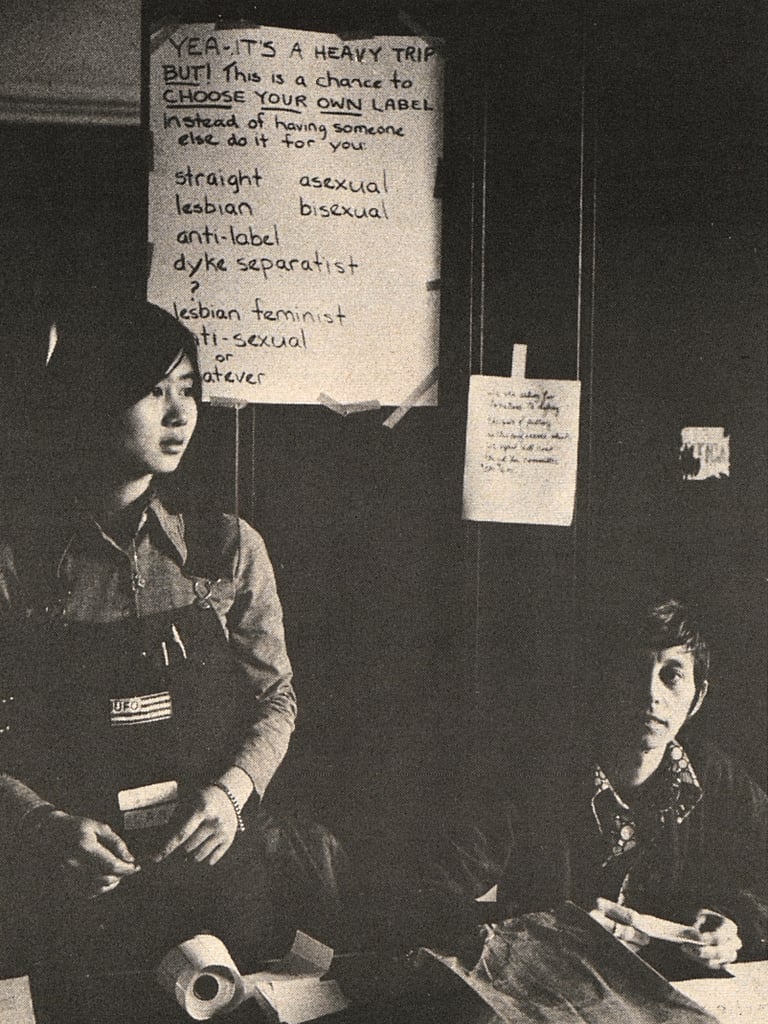

1973年拍攝的這張照片最近被一群Tumblr使用者重新挖掘出來。這張照片攝於巴納德學院(Barnard College)的一場名為「女同志/女性主義對談」(Lesbian/Feminist Dialogue)的活動中。伴隨該照片的文章還提到了關於無性戀的工作坊,以及「紐約基進女性主義者」(New York Radical Feminists)所發行的〈無性戀宣言〉(The Asexual Manifesto):

「我參加了由 Barbara Getz 主持的無性戀工作坊。根據 Barbara 的說法,無性戀是一種性傾向,將伴侶視為非必需,並認為性並非滿足關係的必要條件。(〈無性戀宣言〉可以從紐約基進女性主義者取得 […])」

這是關於無性戀在1970年代早期的有趣一瞥,但也引發了許多疑問。當時是否真的存在關於無性戀作為性傾向的完整討論,還是這僅僅是個例?看起來像是有多個人分別想到了無性戀這個概念,但這些人不一定彼此有交流。或許不同人對「無性戀」的定義有所不同,有些和現今的概念相似,有些則大相逕庭。

可惜的是,這段歷史大多已經失傳。我們對 Barbara Getz 和她的工作坊的內容所知甚少,也無法找到〈無性戀宣言〉的副本。[譯註1:這篇原文出版不久之後,無性戀社群就找到了〈無性戀宣言〉的副本,酷兒翻越也做了中譯版本。]

然而,我找到了一篇2010年布里安·法斯(Breanne Fahs)撰寫的論文〈基進拒絕:女性選擇無性戀的無政府主義政治〉(Radical Refusals: On the Anarchist Politics of Women Choosing Asexuality)。法斯是婦女與性別研究的教授,對早期基進女性主義進行了歷史研究。她在文中討論了兩個與這張照片同時期的案例:瓦萊麗·索拉納斯(Valerie Solanas)和 Cell 16 組織。

在上篇中,我將討論這些案例,使用法斯的著作、一些主要來源,並聯繫法斯本人。在第二部分中,我將對〈基進拒絕〉及另一篇1977年撰寫的批評進行批判性討論。

瓦萊麗·索拉納斯

瓦萊麗·索拉納斯以寫下《消滅男人協會宣言》(SCUM Manifesto)和槍擊安迪·沃荷(Andy Warhol)而聞名。[譯註2:《消滅男人協會宣言》是1967年發表的諷刺性論文,討論的是一個致力於推翻社會、消滅男性的虛構組織(消滅男人協會)。縱使具有諷刺代表,該宣言還是表達了一種索拉納斯同情的觀點。當索拉納斯於1968年槍擊沃荷時,許多人認為她似乎在實踐《消滅男人協會宣言》中的基進思想,縱使她的動機實際上是對沃荷的一場私人恩怨。] 沒錯,她嘗試槍殺沃荷,而她的行為引發了基進女性主義的討論。關於索拉納斯,法斯對索拉納斯做了深度研究,寫了兩篇文章以及一整本書。

法斯指出,索拉納斯在《消滅男人協會宣言》中提到了「無性戀」這個詞,但它被描述為對性的理性拒絕,作為一種理想追求。索拉納斯也將無性戀描述為一種在有過各種性行為之後才能達到的靜態。這與現今無性戀的概念差異頗大。這使得《消滅男人協會宣言》成為一個有趣,但不完全符合現代無性戀理解的歷史點。

Cell 16

Cell 16 是一個主張女性主義分離主義的組織。縱使她們的理論影響了後來的女同志分離主義組織,Cell 16 並不主張同性戀,而是鼓勵獨身主義。她們從1968到1973年出版了《No More Fun and Games》的期刊。其中,達納·登斯莫爾(Dana Densmore)撰寫的〈關於獨身主義〉(On Celibacy)一文提出了許多現今無性戀社群可能會產生共鳴的觀點。

但我想特別強調登斯莫爾撰寫的一篇內容類似、最初發表於1971年的文章:〈獨立於性革命〉(Independence from the Sexual Revolution)。這篇文章非常值得全文閱讀,但以下我引用其中的一些重點:

「那種作為義務的權利。性的自由卻不包括拒絕性的自由,也不包括拒絕被性所定義的自由。性變成了一種宗教,獨立於那些參與其中的個人之外而存在。」

「如果有人不斷告訴你,你是一個具有深刻性需求的存在,那麼你很可能會發現自己真的有這種需求,特別是當其他的發洩方式被禁止或不被鼓勵時。尤其是當那些沒有這種需求的人被標籤為冷淡、神經質、性冷感(對女性而言,這基本上等同於生活適應不良)、乾枯、貧瘠,值得同情時,這種現象更為明顯。」

「我們被編程去相信,性不僅是表達或證明愛的唯一方式,甚至是唯一(或最好的)表達方式。」

據我所知,沒有證據表明登斯莫爾本人是無性戀者(她寫道:「就我個人而言,我承認自己有性慾。」)但她的文字顯然預示了數十年後無性戀社群所提出的許多觀點。我也強烈懷疑,有些我們現在會認為是無性戀的女性,可能會被 Cell 16 的著作所吸引。

〈獨立於性革命〉中包含了以下片段:

「一位四十多歲的女性寫信給我說:『我現在才意識到,那些關於性是本能的說法並不完整,我認為還有更多的故事要講。當我反思自己過去的性經驗時,我很少能找到因內在需求而被驅使的時刻。我不是說如果我很長一段時間沒有發生性關係(雖然這從未發生在我身上),我可能不會感到本能的性需求。我想說的是,我們需要一些證據來說明這種需求究竟有多大,因為我懷疑即使是最低限度的需求,也遠遠少於普遍認為的那樣。我知道,我大概是因為想尋找那種「天崩地裂」的高潮而說服自己進行了大多數的性行為,但這種高潮可能本來就是個騙局。如果沒有人給我那些用來說服自己的期許,會怎樣呢?我開始對這一切感到懷疑。這讓我想起《第一年的筆記》(Notes From the First Year)中的一句話:有時候你寧可去打乒乓球。』」

我所看到的是,無性戀及其相關理念確實有一些前兆或前身,但「無性戀」這個概念本身尚未被明確表述出來。

Cell 16 是否曾明確提及過無性戀?當我查閱 Cell 16 的期刊時,令我震驚的是,在刊載〈關於論獨身主義〉的同一期中,竟然還有一篇名為〈無性戀〉(“Asexuality”)的文章,發表於1968年。出於好奇,我努力尋找這篇文章,最終找到了它。由於篇幅較短,我將其內容轉錄如下:

無性戀

考慮到在這個社會(或我所知的任何其他社會)中,為了達成一種完整對完整的關係,人必須經歷的種種,我認為最「正常」的人、最道德的人,其實是獨身者。我所指的不是那些利用性但不真正進行性行為的男女「調情者」,而是真正的獨身者,「修道者」。或許我們都應該試著獨身一段時間。一個獨身者無法僅透過簡單的自我否定或孤立(如監獄般的孤立)來維持他的平衡與完整性。他必須與自己以及宇宙達成完全的和諧統一,並且通常比「性」存有(“sexual” being)更敏感、更溫暖地與他人建立聯繫。當然,獨身往往並非自由選擇,而是基於對性關係的恐懼(一種非常健康的恐懼,儘管如此)。這之中存在某種不自信和自我懷疑。然而,那些經歷了整個性場景,然後出於選擇和厭惡而成為獨身者的人,才是最清醒的人。

我並不認為我們經常提到的「需求」是真正的「需求」。我相信它們是被制約的需求,而且可以被解制約。我認為所有人類都有保持其生命中持久完整性的需求和潛力。

性行為並不是問題所在。它是一種自然的功能,無需大驚小怪或過多關注。孩子們在其性慾中茁壯成長,並不需要指導手冊或喘息的慾望。完整且自主的女性奴隸可以選擇接受或拒絕性,完整的男性(我曾經遇到過一位)也是如此。性會自行處理好自己。性困擾只是疾病的症狀,而非疾病本身。我看不出有任何理由要在討論人類從分裂中解放的進程中涉及性的未來問題。這些問題毫無意義:同性戀或群交會成為主流嗎?性慾會持續到老年嗎?父親應該與女兒發生性關係以解決戀父情結嗎(將來不會有父親這種角色)?母親應該與兒子發生性關係嗎?在我們當前的思想結構下,所有與性相關的問題都是無關緊要的,因為我們根本不了解彼此。這有什麼重要的?無論結果如何,我都會盲目接受。而我將放棄我們這個顛倒混亂的社會所提供的殘羹冷炙。讓我們學會成為完整的個體,忘掉那些合併的事情吧。

—— 羅克珊·鄧巴(Roxanne Dunbar)

在這篇短文中,鄧巴---現為鄧巴-奧蒂斯(Dunbar-Ortiz)---並未明確解釋標題的含義。但她似乎將無性戀視為某種超越獨身的狀態,邁向所謂的「完整性」(“whole-ness”)。有趣的是,她還描述這種形式的獨身由一個「曾經完全經歷過性場景」的人實現,這聽起來像是直接受到《消滅男人協會宣言》的啟發。然而,有別於《消滅男人協會宣言》的諷刺論調,使其難以詮釋,這篇文章看起來更為認真。因此,這可以作為另一個值得注意的數據點。

結語

當我直接詢問布里安·法斯關於早期基進女性主義中對無性戀和獨身主義的看法時,她表示這些想法「在當時被經常提及但未完全具體化」。

法斯回信寫道:

「特別是在1960年代末到70年代初的基進女性主義者們,試圖想像一個性行為既不成負擔也非必要的世界,因此在不同時刻會提到無性戀和獨身主義。Cell 16 就將其視為一種集體性的論點,並從其期刊《No More Fun and Games》中發展出來。其他人則對如何看待性持有不同觀點,比如媞-格雷斯·阿特金森(Ti-Grace Atkinson)和 Kathie Sarachild 在這方面就有分歧。Kathie 更傾向於在基進女性主義中找到異性戀的定位,而媞-格雷斯則批判性行為和愛情(非常具爭議性!)。我在最近的書《火炬女性主義》中有稍微探討這一點。」

所以,如果有人想自己進行研究,聽起來還有更多內容值得探索!我特別感興趣的是媞-格雷斯·阿特金森對「愛情」的批判,這可能是無浪漫思想的前身。

接下來在下一篇,我們將對第二份資料提出批判見解。

————————

PART 2 OF 2

————————

在這系列文章的第一部分中,我討論了早期基進女性主義中的無性戀概念,聚焦於1960年代末到1970年代初的兩個案例:瓦萊麗·索拉納斯(Valerie Solanas)和 Cell 16 團體。我們發現「無性戀」這個詞被使用在陌生的脈絡中,並伴隨著一些較為熟悉的概念,這些概念預示了無性戀思想的發展。在這篇,我將探討一些評論這段歷史的次級文獻。

布里安·法斯(Breanne Fahs)

首先,我們來看看布里安·法斯2010年的文章〈基進拒絕:女性選擇無性戀的無政府主義政治〉(Radical Refusals: On the Anarchist Politics of Women Choosing Asexuality)。我正是透過這篇文章首次得知瓦萊麗·索拉納斯和 Cell 16 團體。這篇文章發表後,在 AVEN(Asexual Visibility and Education Network)論壇上引發了強烈的負面反應。當時的無性戀研究書目編輯安德魯·辛德利特(Andrew Hinderliter)公開批評法斯的文章。他表示,通常他不會批評書中的文章,但這篇文章品質太差,不得不提出意見。

我不會在此重述辛德利特的全部批評,但對於法斯論文中涉及現代無性戀傾向的部分,確實有一些合理的抱怨。舉例來說,她認為無性戀者因「社會期望和經濟因素」而被驅使進入關係中,但似乎對「浪漫傾向」這個概念一無所知。此外,她認為無性戀社群忽視了無性戀傾向的基進意涵,而這正是她自己論文中的焦點——這種典型的學術視角往往忽視社群中的實際討論,取而代之的是她自己的看法。

另一個主要的批評是,法斯將無性戀定義為「永久的、以身份認同為基礎的性拒絕」(可以是政治身份,而非性傾向的身份)。這顯然不符合現代的定義,乍看之下,似乎也沒有依據。我詢問了法斯,據她說,這是來自於她的口述歷史訪談(詳見她的著作《火炬女性主義》)。即使如此,我認為將這樣的定義套用於現代討論中是具有誤導性的。

即使如此,我並不完全認同辛德利特對這篇文章的擔憂。隨著近十年的回顧,我並不擔心這篇老舊的學術文獻會對無性戀傾向的定義產生混淆(當然,一些錯誤資訊在學術文獻中確實會傳播)。相反地,我開始看到這篇文章的價值,它將無性戀傾向與一些歷史概念和著作連結起來,這些內容可能是我從未聽聞過的。

我問過法斯對辛德利特的看法,她抱怨辛德利特似乎認為無性戀不應該被視為一種政治選擇,甚至不應該被政治化。

在我看來,2010年時,我們特別關注無性戀傾向定義的完整性,因為當時的定義面臨了很大的威脅。然而到了2018年,這個定義已經較為穩定,而更大的威脅來自於Tumblr的排斥者,他們想否定無性戀者參與酷兒或女性主義運動的歷史。如今,當有人發佈1973年提到無性戀概念的照片時,這在無性戀者社群中受到歡迎與讚美。如果這張照片出現在2010年,我們會慶祝它嗎?還是會質疑它,問是否真正理解了無性戀傾向的「正確」意涵?

我不禁好奇,我們是否應該更加懷疑這些歷史記錄?我們是否不應該那麼歡欣鼓舞地接納來自1970年代的照片與著作?我們對於在歷史中找到自己身影的渴望是否如此強烈,以至於我們願意將瓦萊麗·索拉納斯視為其中的一部分?然而,反過來看,對於預見到許多當今仍在處理的議題的達納·登斯莫爾(Dana Densmore),我們是否也該更加重視她的貢獻,即使她當時並未明言無性戀傾向?

瑪伊拉·T·約翰遜(Myra T. Johnson)

談到1970年代的無性戀傾向,還有另一個標誌性的歷史作品不得不提,那就是瑪伊拉·T·約翰遜的書章〈無性戀與自我情慾女性:兩個隱形群體〉(Asexual and Autoerotic Women: Two Invisible Groups)。這篇文章無法在網上找到,但我們在之前的文章對其進行了概述與討論。約翰遜使用的無性戀概念與現代非常相似,但將「無性戀」和「自我情慾」(類似於現代的非性慾型與性慾型無性戀者)區分開來。

其實1970年代有許多無性戀相關的歷史,但我特別提到約翰遜,是因為她如何評論無性戀與女性主義的關係。她首先批判性解放運動,引用了多封時尚雜誌讀者的來信,這些信中抱怨「性自由」忽略了不發生性行為的自由。約翰遜的批判可以看作是達納·登斯莫爾批評的延續。約翰遜甚至引用了登斯莫爾的〈獨立於性革命〉(Independence from the Sexual Revolution)。

接著,約翰遜批評將女同性戀或無性戀當作政治策略的做法。

「在解放女人的過程中,這些策略的倡導者可能會邀來另一種暴政。一種讚揚不與男人發生性行為的女人為政治上覺醒的共識,可能會減輕被指定的傳統女性職能壓迫,但可能也會創造出新的壓迫。仍想與男人發生性行為的女人可能會成為『代罪羔羊』,而感到無性戀或自我性戀的女性可能會成為政治符號——她的身份認同仍然迷失在口號之中,而她的現實並未被關注。」

這似乎在直接批評索拉納斯等人的觀點。約翰遜提到的例子之一來自於基進女性主義者媞-格雷斯·阿特金森(Ti-Grace Atkinson)所領導的「女性主義者」(The Feminists)組織。

所以,也許在1968年到1977年間發生了什麼,使得無性戀的觀點得以發展得如此成熟,例如瑪伊拉·T·約翰遜的觀點。這讓人懷疑是否有許多未被記錄的討論。或許其中一場討論便是1973年在巴納德學院發生的。

結論

無論1970年代有多少討論發生,可以確定的是,這段歷史以令人沮喪的結尾收場。這些討論雖然「圍繞」著無性戀,但顯然沒有達到突破點。當線上無性戀社群在1990年代末與2000年代初形成時,這些社群的成員並不認為自己延續了1970年代的傳統,而是必須從零開始。

圖片來源:Pollner, F. (1973). Lesbian dynamics. Off Our Backs, 3(6), 7-7. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/25783532